◇本报记者 班晓悦

4月9日,中国考古博物馆壳丘头分馆在福建平潭正式设立,这也是中国考古博物馆首个分馆。目前,中国考古博物馆壳丘头分馆展出壳丘头遗址群出土文物以及国内外南岛语族相关文物艺术精品600多件(套),展示多元一体的中华文明形成和早期发展的宏大进程,以及对周边地区的深远影响。为进一步了解壳丘头遗址群考古发掘研究成果和南岛语族历史文化,更好阐释多元一体的中华文明形成和早期发展进程,本报记者近日专访了中国社会科学院考古研究所(中国历史研究院考古研究所)人类起源与演化研究中心主任周振宇。

■壳丘头遗址出土陶器受访者/供图

见证中国史前海洋文明起源和发展

《中国社会科学报》:作为壳丘头遗址群考古工作的主持者,请您介绍一下壳丘头遗址群的考古发现是如何建立起东南沿海岛屿地区距今7500年至3000年的考古学文化序列的,它为研究中华文明和中华民族多元一体演进格局提供了哪些重要实证。

周振宇:壳丘头遗址群沿平潭岛北部海岸山体东麓背风坡地连续分布,包括壳丘头、西营、东花丘、龟山等多处遗址。自2017年以来,多次考古发掘取得了重大突破,为我们的研究提供了宝贵的实物资料。

遗址群中的西营遗址,揭示了距今7300年至6500年的史前文明。这一发现代表了平潭岛最古老的新石器时代文化遗存。在这片古老的土地上,考古学家们发现了大量的陶器,主要包括夹砂灰陶、黑陶和红陶等。这些陶器形态各异,其中包括圜底釜、钵等器物。而这些陶器上的装饰,如绳纹、弦纹等图案,以及口沿内壁的多线刻划纹、贝齿印纹等,都展现了当时人们与海洋相关的生活特征。

壳丘头遗址主要发现距今6500年至5000年的遗存。这里的陶器的典型纹饰包括压印的贝齿形状、点状图案、刻划的平行条纹以及雕孔等。同时,口沿上常见的短斜线或花状印记也留下了当时人们的审美趣味。

东花丘遗址则是遗址群中新石器时代末期的代表性遗址。在这里,人们发现了夹砂陶和以云雷纹为主要图案的印纹硬陶等陶器。这些文物反映了当时平潭岛本地文化与来自闽江下游地区的外来文化相互交融的过程。龟山遗址距今4000年至3200年,延续了东花丘遗址的文化特征,同样表现出本土文化和外来遗存共存的特点。这些发现为研究当时文化的性质和福建东南沿海地区史前文化的发展提供了重要的线索和资料。

除了文化特征,遗址所蕴含的空间分布信息,则展示出史前沿海先民的空间利用行为特征变化。西营、祠堂后山遗址的遗迹,呈现出相对较小的聚落形态,主要有贝壳堆、柱洞、灰坑等生活遗迹,生活功能区域相对较为集中、紧凑。

壳丘头遗址揭示了我国沿海地区最早和保存最完整的史前聚落形态,其中柱洞、贝壳坑、石器加工场、火塘等遗迹构成了居住区,位于山坡后缘较高地势处,而山坡前缘则成为垃圾倾倒区。居住区、餐食加工区、手工业区、垃圾倾倒区等功能分区清晰,已经发展成为中型聚落。

东花丘、龟山遗址时期,发展为规模宏大、等级较高的聚落。发现了台基、陶片密集堆积层、房址、踩踏活动面、火的使用痕迹、柱洞、灰坑等重要遗迹。功能分区包括:大型台基、器物坑(堆)和密集陶片组成的仪式性区域;围绕仪式性区域形成的杆栏式建筑组成的公共活动区;公共区之外的建筑和贝壳堆积构成的生活区。这些显示了在距今4000年至3200年前,南岛语族早期人群在社会组织形态、生存模式、手工业技术水平和精神世界表达方面,展现出了新的文明水平。

《中国社会科学报》:壳丘头遗址群展现南岛语族向太平洋岛屿迁徙的考古学证据有哪些?如何证实了中国东南沿海是南岛语族向太平洋岛屿迁徙的重要源头?

周振宇:南岛语族早期人群从陆地到海洋,逐渐形成具有海洋性的族群特征,壳丘头遗址群的考古发现是这些特征的实物证据。这种海洋特性生根于整个东南沿海区域的史前文化中,反映在空间利用方式、居址特征、动植物资源利用种类和方式等方面。

在居址位置方面,先民选址集中于滨海三角洲处的低缓山丘或岗地,背山面水。在空间布局上,聚落规模不大,划分为小而分散的居住区,建筑主要为杆栏式。通过对壳丘头遗址群丰富的动植物资源进行分析,可以推断出南岛语族早期人群的生活方式和主要经济活动。在动植物资源利用种类与方式方面,他们以采集野生植物果实、采捞贝类和鱼类为主,同时狩猎小型动物、掌握原始的农业技术,并能根据环境进行有限的饲养与种植。遗址贝壳堆积中发现的贝类种类丰富,其中牡蛎数量最多,其次为泥蚶、文蛤、青蛤等。动物包括龟类、鸟类、水牛、鹿、海豚以及各种鱼类,均属于野生动物,反映出鲜明的渔猎经济形态。遗存中还发现可追溯至7000多年前的植硅体水稻遗存,这也是中国东南沿海岛屿最早的水稻遗存。此外,还有稻谷、黍、粟、豆类等农作物淀粉粒遗存,这些都揭示出不同时期海岛史前人群的农业行为。

由此可见,海洋资源的广泛利用和成熟的农业技术显示出南岛语族早期人群多样化的生计模式,体现出兼具大陆性和海洋性的显著特征。壳丘头遗址群的重要发现,让我们可以更深入地了解中国史前海洋文明的起源和发展,是中华文明海洋性起源的重要实证,也见证了中华文明的多元一体演进过程。

从南岛语族分布领域的境外考古发现中,也能找到南岛语族或者壳丘头文化从中国东南沿海地区向东南亚以及太平洋地区扩散的佐证。在南岛语族分布的南太平洋地域内,普遍分布着很多相似的物质文化现象,如段石锛、肩石器、树皮布等标志性器物。这些器物由东亚大陆向南太平洋诸岛传播,显现了中华远古文化的重要影响力。通过系统深入研究这些器物,管窥不同文化之间的交流机制,并在此基础上勾勒出不同区域之间相互交流的方向与线路,对理解新石器时代人类跨越太平洋的实践活动,廓清海上丝绸之路史前史也有重要意义。

深化南岛语族迁徙研究

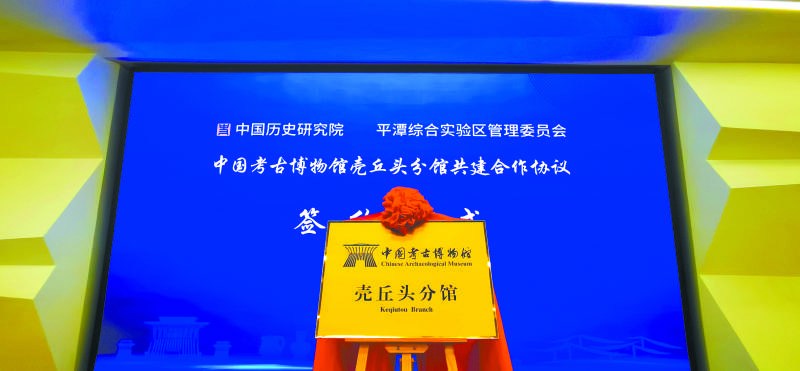

■中国考古博物馆壳丘头分馆揭牌。 中国考古博物馆/供图

《中国社会科学报》:著名考古学家张光直先生曾说过,“台湾海峡的两岸在史前时代常属于同一个文化区域系统”。壳丘头遗址群与我国台湾地区同时期新石器时代考古学文化如大坌坑文化有何联系?它从哪些方面为海峡两岸史前文化同根同源提供了重要证据?

周振宇:以福建为中心的中国东南沿海是南岛语族向大洋迁徙的重要起源地。距今6000年至4500年的我国台湾大坌坑文化被认为是南岛语族早期人群的代表性遗存,而以壳丘头遗址群为主体的平潭壳丘头文化与我国台湾大坌坑文化有诸多相似之处、具有相近的文化内涵,壳丘头遗址群的考古发现建立了东南沿海岛屿地区距今7500年至3000年考古学文化序列。其中,西营遗址距今7300年至6500年,代表了目前平潭岛最早的新石器时代遗存。陶器以夹砂灰陶、黑陶、红陶等为主,器形包括圜底釜、钵等,表面装饰多样。壳丘头遗址距今6500年至5000年,陶器以夹砂陶为主,表面装饰为压印贝齿纹、戳点纹、刻划平行条纹等。东花丘遗址距今4000年至3500年、龟山遗址距今4000年至3200年,主要代表着新石器时代末期的遗存。从考古学文化的早晚关系和发展演变规律来看,早期史前文化有从内陆向沿海逐步发展的趋势,台湾海峡两岸史前文化交流密切,因此福建沿海地区被认为是南岛语族早期人群形成和向我国台湾地区扩散的重要出发地。

壳丘头遗址群的考古发现,不仅证实我国台湾地区的南岛语族早期人群发源于福建沿海地区,而且揭示出海峡两岸早在新石器时代就同根同源,也间接证明福建沿海地区是太平洋岛国南岛语族的起源地。

■中国考古博物馆壳丘头分馆基本陈列。 中国考古博物馆/供图

《中国社会科学报》:当前学界研究南岛语族向太平洋岛屿迁徙的证据链和路线图已基本确立,壳丘头遗址群对于深化南岛语族迁徙研究有何重要意义?未来,如何更好推进壳丘头遗址群研究?

周振宇:壳丘头遗址群的重大考古发现代表了南岛语族考古研究的新进展,有力促进了我国东南沿海史前考古学文化序列的构建。这一发现为我们提供了坚实的考古学材料,有助于深入探究早期南岛语族人群的特征、生计模式、迁徙规律等方面的问题。

南岛语族的起源与传播在考古学研究中具有重要意义,有助于揭示中华文明的海洋起源和早期发展。中华文明兼具大陆性和海洋性,而海洋文明又是中华文明不可或缺的重要组成部分。东南沿海地区史前考古的进展,以及对南岛语族早期人群的深入研究,为我们提供了探讨中华文明起源的东南模式的可能性。这也让我们有机会窥探内陆文明向海洋迁徙的特征规律,进一步了解海洋文明的起源、发展和扩散历程。

从考古学的实证角度来看,南岛语族起源与扩散等诸多问题,特别需要关注中国南方沿海地区,尤其是浙江、福建、广东和海南。近年来,中国社会科学院考古研究所(中国历史研究院考古研究所)牵头实施的“考古中国”重大项目——南岛语族起源与扩散研究,已经联合上述区域的考古研究机构进行了大规模的田野调查、发掘与研究工作,积累了丰富的考古资料。未来,我们在继续加强与兄弟单位合作的基础上,还会加强海峡两岸考古合作,依托“平潭国际南岛语族考古研究基地”,联合开展考古调查、发掘、研究以及相关文化遗产保护项目,共同阐释“两岸一家亲”的历史根基,更好服务两岸融合发展、祖国完全统一大局。

此外,南岛语族的分布范围与“一带一路”倡议中提倡的“21世纪海上丝绸之路”不谋而合。未来,我们可以联合印度尼西亚等国开展“南岛语族起源与扩散”的跨国研究。这不仅能够增强南太平洋国家对中华文明的认同感,也有助于构建国际文化经贸交流的平台,成为21世纪海上丝绸之路的重要文化支柱和抓手,从而促进各国文明交流互鉴,携手推进新时代人类命运共同体建设。