本报记者 刘越

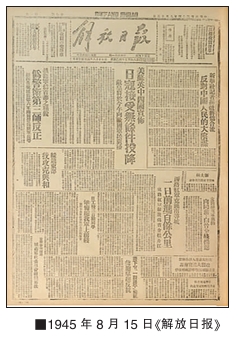

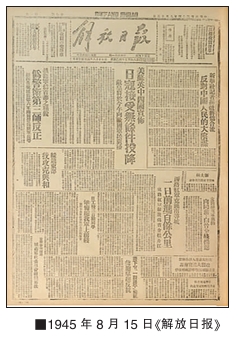

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗日战争与近代中日关系文献数据平台(https://www.modernhistory.org.cn)也迎来了发展的第8个年头。回望2015年,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,习近平总书记发表了“抗战研究要深入,就要更多通过档案、资料、事实、当事人证词等各种人证、物证来说话。要加强资料收集和整理这一基础性工作,全面整理我国各地抗战档案、照片、资料、实物等,同时要面向全球征集影像资料、图书报刊、日记信件、实物等”的重要讲话。为更好贯彻落实习近平总书记的讲话精神,由全国哲学社会科学规划办公室(现“全国哲学社会科学工作办公室”)批准,中国社会科学院、国家图书馆和国家档案局牵头,中国社会科学院近代史研究所(中国历史研究院近代史研究所)(以下简称“近代史所”)承办的“抗日战争与近代中日关系文献数据平台”(以下简称“平台”),作为“国家社科基金抗日战争研究专项工程”的基础性、标志性核心项目与主体工程,于2016年6月批准立项。

经过两年多的筹备工作,2018年9月2日,平台正式上线,并在开放之初就确立了面向全球学者和公众“免费开放、免费下载”的运营原则。目前,平台文献囊括图书、报纸、期刊、档案、音频、图片、视频七大类资源,上线文献总量逾8000万页,并依然保持着每月80万页的更新速度。“用数据说话,为民族发声”,这背后既是平台团队为推进我国抗战史研究、守护共同民族记忆的真挚情怀,更是多年来对打造“公益开放、服务社会”数据库的初心坚守。

技术创新为抗战史研究拓宽路径

为什么要建设这一数据库?数据库在推进抗战史研究中又发挥着什么样的作用和价值?以扎实的史料文献整理与共享,为客观研究提供坚实的支持,是数据平台的价值体现——散落的、零碎的数据或资料难以有效支撑某一研究方向,只有汇集起来才能为学者发现研究线索、挖掘前沿课题提供新的思路。

为系统整合碎片化资源,更好把握交织错落的历史脉络,平台创新性地采用了“汇多库于一”的著录标准,突破了原有数据库受限于著录标准而只能单一检索某一类资源的障碍,创新性地将图书、报纸、期刊、档案、音频、图片、视频七大类资源集中于统一检索系统,依托海量文献资源建设特色专题数据库等,利用数字技术为读者揭示出不同史料的内在关联。

过去由于技术手段和检索平台的限制,有时只能从答案出发寻找数据支撑,导致容易忽视其他线索或细节。而在使用抗战文献平台开展检索时,数据库的海量资源收入了许多十分小众的图书、期刊乃至报纸,因此总能在细枝末节或不起眼处为学者提供思考线索或研究灵感。

为什么数据库如此“好用”?数据库检索的速度和精度,是检验数据库能否满足读者需要的重要标准,这也是平台设计和落地时首要关注的方面。团队创新性地采用了Elastic Search检索引擎,在大大缩短了查询时间的同时,还能为数据安全提供有效保障;为突出专业性,更好满足历史学研究者的需求,平台不仅设置了“精确检索”“二次检索”等信息点细化功能,还设置了“导出信息”和“摘录”等功能点,为研究者把从平台阅览的文献内容直接摘录或引用至自己著作中提供了极大便利。

“好用”的背后离不开团队成员对平台建设的思路创新以及数百个日夜的技术难题攻关。在平台建设之初,除了具有明确针对性的检索功能设置,团队还明确提出要将多种不同的文献资料统一纳入平台的设想。实践证明,这些在当时看起来甚至有些过于严苛的技术标准,尽管在设立之初困难重重,但却为平台的后续建设和完善预留了更多的发展空间。

满足学者的检索需要和研究习惯看似简单,却在现实落地时与技术逻辑产生了多番碰撞,如何将这些充满个性化的功能落到实处,团队工作人员和技术人员着实费了不少工夫和心血,双方共同开展“头脑风暴”,尝试了多种创新路径,才逐步将著录标准不断完善,使平台检索功能更加细致、好用。

彰显文献资料的支撑作用

创新思路同样贯穿于团队的史料搜集、汇编过程之中。如何为研究者和社会群体提供更加翔实丰富的历史文献和数据,并在数据搜集意义上推动我国抗战史研究走向深入,始终是团队重点关注的领域。为此,平台项目组通过帮助多所档案馆、图书馆的馆藏资料无偿实现数字化等形式,有效整合了多家机构的数字史料资源,在避免重复建设的基础上实现了资源共享。同时,团队也在主动挖掘新史料、新数据,致力于为抗战史研究提供更多材料支撑,从而推动抗战史研究走向深入。

我们党的抗战史始终是学术界关心的主流研究方向。从研究者的视野出发,平台创新性地设立了“中国共产党党史资料专题库”“中国共产党组织史资料专题库”“毛泽东同志著作版本专题库(抗战时期)”“陕甘宁革命根据地专题库”“晋察冀抗日根据地专题库”等多个“红色文献”专题版块。从全国范围来看,平台收录的红色文献规模也居于前列。近年来,这些文献资料不仅为“党史学习教育”活动、“学习强国”平台建设等工作提供了坚实基础,“红色文献”专题库也进一步挖掘了史料利用的潜力,是文献征集、开发与呈现的新模式。

除此之外,平台还广泛面向社会与个人征集历史资料与数据,这也为挖掘与整理新史料、开辟更多微观研究方向提供了新的可能。

抗日战争不仅是中日之间的军事对垒,更是世界反法西斯战争的重要组成部分。汇总外文史料,能够与中方史料和中国视角相互印证,为史学研究提供更加强有力的支撑。为给学界提供更多丰富翔实的外文资料,一方面,依托中国历史研究院的原有馆藏资源,平台努力推进馆藏近代在华英文报纸的电子化工作;另一方面,平台也在与海内外档案馆、图书馆等机构进行洽谈合作,广泛收集有关抗日战争的珍稀文献和图片资料。

专业准确的史料与数据,也为推动我国学术研究与国际研究接轨、互动提供了极大助力。以平台近一年的海外访客数据为例,平台的海外访客总量接近13万次。考虑到平台的专业属性,且目前仍然使用单一中文界面并未做多语言界面的背景,能达到这样的数据实属难得,这也反映出平台已经在海外抗战史研究中积累了稳定的用户群体和影响力。

随着技术的发展,史学工作者研究的方式也发生了革命性的变化。在这样一个技术革新日新月异的时代,更应该拥抱新技术,努力推动中国历史研究和史料搜集工作在国际学术舞台上占据一席之地,发出中国学者的声音。抗战史研究更是如此,更需要中国学者的努力和发声。

进一步发挥平台的社会价值

随着平台建设日益完善,其影响力也日益扩大。目前,中央党校(国家行政学院)、北京大学、中国人民大学、南京大学、武汉大学、山东大学等国内数十所高校的图书馆网站数据库栏目已收录该平台,海外的南加州大学、乔治·华盛顿大学等多所院校图书馆网站也收录了该平台。

当前,抗战文献数据平台的使用者遍及日、美、英、韩、加、新、澳、德等全球多个国家。从国别来看,海外浏览量排名前两位的国家分别为日本和美国,其中日本的浏览量最高,约占海外总浏览量的35%,即超过1/3的海外流量都来自日本。此外,在总浏览量中,新访客比率高达40%,反映出平台日益扩大的海外影响力与传播价值。

平台之所以得到这么多人的认可与使用,首先得益于始终坚持的公益性理念。作为团队坚守的核心原则,在运营过程中,平台不仅面向学术界无偿开放,也面向社会努力发挥其社会价值。

中学教育对每个人的人生观形成影响深远,如何培育普通民众正确的历史观,为其在中学阶段打下坚实基础、拓展认知视野,也是平台“立足学界、服务社会”的理念探索之一。2019年3月,平台与天津人民出版社有限公司共同启动第一届“抗战文献数据平台与中学历史学习”征文活动。通过这种活动,可以让孩子们通过真实的史料感受历史的温度,进一步增强他们的爱国主义情感。目前,随着平台普及度不断提升,越来越多的中学历史教师也开始使用平台提供的文献和图片等资料为孩子们传道授业解惑。

尽管平台上线数据已经十分庞大,但新史料的持续挖掘与数字化工作仍在有条不紊地推进。平台下一步的规划将借由史料搜集、汇总、筛选过程,进一步厘清研究脉络,为学术界和社会提供更加丰富、具有研究价值的史料。

2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。缘起于此的平台,十年间,与学术界及社会各界对抗战史和民族史的书写和重视同步成长、相辅相成,学术界对民族历史的研究实现了整体推进,社会对抗战史的重视和关注也在持续上升。我们希望,下一个十年,平台发展能够不断枝繁叶茂,对中国人民抗日战争历史的书写同样能够持续走向深入,因为这是属于中华民族不可磨灭的共同记忆。