三个多月来,持续引起学界广泛关注和讨论的“昆仑石刻”有了最新进展。

9月15日,国家文物局在北京举行新闻发布会,确认此石刻为秦代石刻,将其定名为“尕日塘秦刻石”。据介绍,刻石位于青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖乡卓让村,地处扎陵湖北岸尕日塘坡地2号陡坎左下方,距湖岸约200米,海拔4306米。

6月8日,中国社会科学院考古研究所研究员仝涛的文章《青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代“昆仑”的地理位置》发表后,“一石激起千层浪”,引发了激烈的学术争鸣。

此后,针对石刻的一些争议焦点,国家文物局安排中国文化遗产研究院、青海省文物考古研究院组建工作专班,调集石质文物保护、秦汉考古、古文字学和书法篆刻等领域专业人员集中科研攻关,最终确定这是我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石,具有重要的历史、艺术和科学价值。

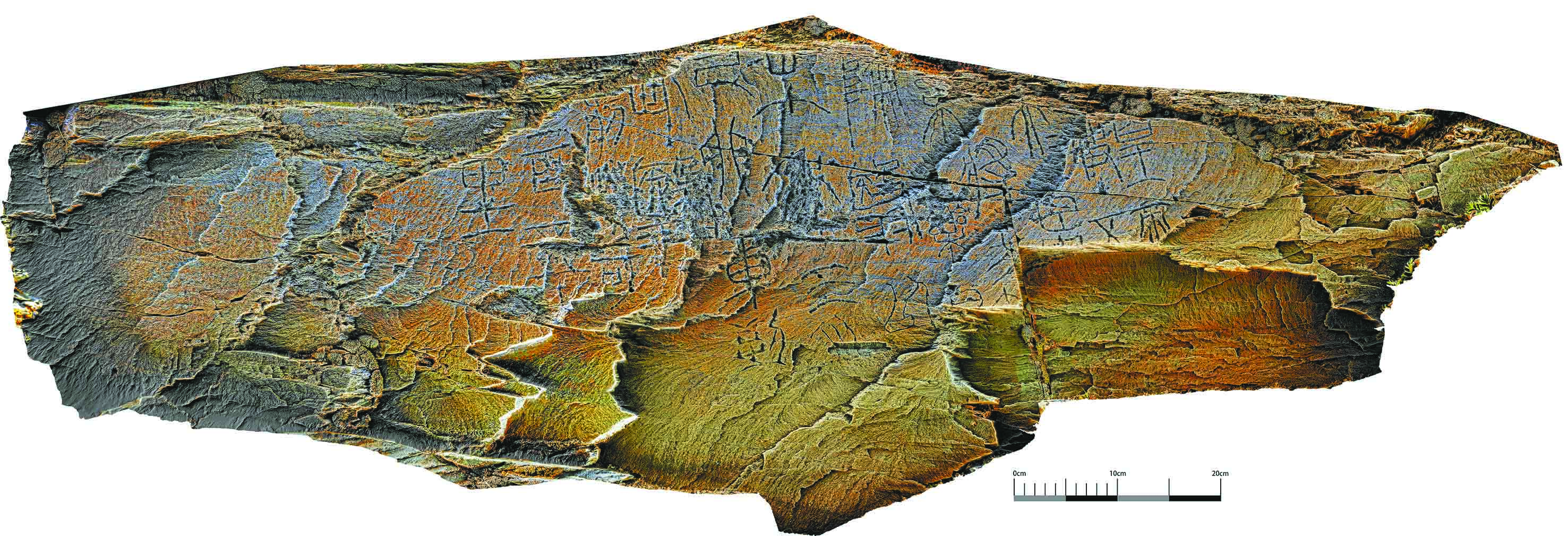

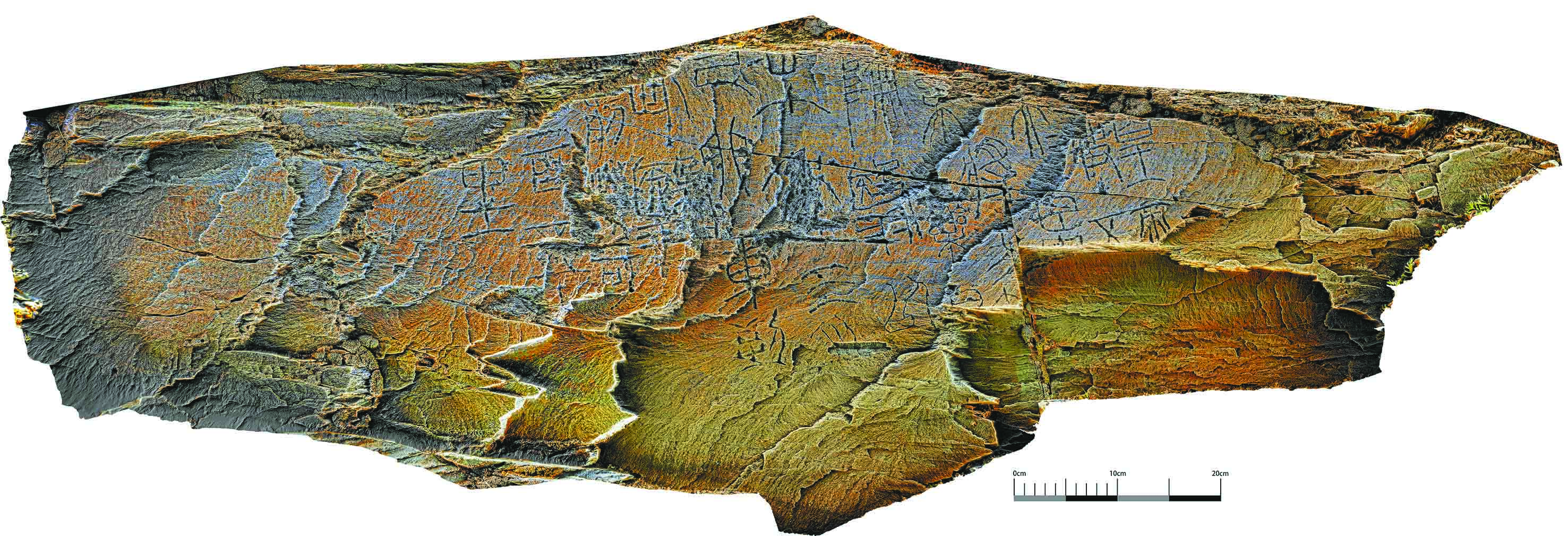

“尕日塘秦刻石”高清渲染图

补史之缺 意义重大

学界此前关于“尕日塘秦刻石”的争议,主要围绕两个问题展开:一是石刻的真伪;二是若其为真,具体年代为何。

在真伪问题上,质疑者多从石刻的出土地点、文字内容、历史背景等角度提出疑问。例如,有学者提出,石刻的发现地点位于秦帝国实际控制范围之外,秦人是否可能远抵河源?此外,石刻的文风、字体与已知秦刻石存在差异,部分专家也因此推测石刻为后人伪作。

针对石刻真实性的问题,国家文物局也给出了回应。经确认,刻石凿刻在2.5亿年前沉积形成的石英砂岩的一处节理面上,刻石面向东南,背山面水,遭受风蚀和光照高温辐射影响相对较弱,利于长久保存。刻石表面无损检测及刻石结构调查表明,刻字区域岩体结构相对完整,表面强度高,较为平整,无明显结构缺陷,为刻面选择提供了必要条件。刻石为中细粒长石石英砂岩,单轴抗压强度高、磨蚀指数高,属高磨蚀性岩石,为其长久保存提供了必要条件,是历经千余年自然风化尚能保存至今的关键因素。刻字区域和非刻字区域的元素成分差异较小,且表面未检出钨、钴等金属元素,排除利用现代合金工具凿刻的可能。

岩石漆

其实,早在2020年,石刻的最早发现者、青海师范大学地理科学学院教授侯光良就根据石刻的风化程度,将其判定为古代遗存。今年7月,西北大学历史学院教授王子今撰文表示,在清代地理学者的记述中,河源地区存在 “昔人所刻篆文”,他认为这些历史文献“有益于澄清今人伪刻之说”。在接受本报记者采访时,王子今进一步表示,有消息称当地居民数十年前已见到此刻石。因此,那些推定此石刻系里耶秦简“昆陯”简文发现后伪刻的说法,可以否定。

最初发现石刻时,侯光良曾认为石刻与元代或清代帝王派遣官员探寻河源的历史事件相关,因此推测石刻年代为元代或清代。持续关注此次学术争鸣后,他转变了看法。他表示,在认真研究学者们列举的“五大夫”官职称谓见于秦汉、人名“翳”在先秦常见、字体与里耶秦简高度一致等诸多证据后,他坚定地接受了“石刻为秦代”的观点,并且提出,秦代的五大夫昆仑采药队伍,到达扎陵湖的时间应为公元前210年4月中旬,这既与高原普通旅行季节大体一致,也符合赴昆仑山采药的季节需要。

公元前210年即秦始皇卅七年,仝涛6月8日的文章称石刻的纪年是秦始皇廿六年(前221年)。在这次学术争鸣中,“廿六年”与“卅七年”的争论也尤为激烈。支持“廿六年”的学者们强调秦王朝统一初期对西部边疆的重视;支持“卅七年”的学者们则援引《史记》中秦始皇晚年频繁遣使求仙的记载作为旁证。

此次国家文物局认定,石刻全文共12行36字,外加合文1字,共37字,文字风格属秦篆,保存较完整的文字信息为“皇帝/使五/大夫臣□/將方□/采樂□/陯翳以/卅七年三月/己卯車到/此翳□/前□可/□百五十/里”。

为何最终将石刻纪年判定为“卅七年”?国家文物局回应称,经分析信息增强处理后的笔画,可见原释读为“廿”字的中间存在一竖,应释为“卅”;原释为“六”字左侧竖向笔画应为岩体剥落边界,而非刻字笔画,应释为“七”。王子今也表示,这一判断与秦始皇晚年热衷求仙的历史表现是大体一致的。秦统一初期,秦始皇在未东巡海上之前,似乎并不熟悉也并未接受“燕齐海上方士”宣传的神仙学说和长生理念,因此“廿六年”的推断难以找到史料支撑。

“如今,石刻确认为真,说明中原人在青海河源地区的交通探索和民族交往实践可以前溯至秦始皇时代。”王子今进一步解释了这次石刻发现的重大历史意义:“目前,未见汉代之前对河源地区探索的史料记载,而‘尕日塘秦刻石’填补了史料空白,可以看作交通史和民族史确切的文物实证。汉代匈奴人称中原人为‘秦人’,西域人也称中原人为‘秦人’,都说明秦文化辐射范围之远,远远超出明确置郡,即国家直接控制的地理空间之外。这一情形,尤以西北方向影响最为突出。”陕西师范大学历史文化学院副教授胡耀飞也谈到,在传世文献中,任何关于“昆仑”位置变迁的讨论都离不开人类活动的影响。这次“尕日塘秦刻石”的发现,也给关于“昆仑”地名的探讨加入了新的材料。

调查工作现场

研究保护 任重道远

三个多月来,由“尕日塘秦刻石”引发的学术争鸣,参与学者之多、涉及领域之广、讨论之激烈,堪称“现象级文化事件”。

“社会公众对秦史这一问题的热切关注,让我们秦汉史研究者特别高兴。”作为较早参与并持续关注这场争鸣的学者,王子今认为,不同认识的相互争论,不同观点的彼此碰撞,有利于学术求真。在胡耀飞看来,这次学术争鸣一方面表明了我们普通大众的知识水平整体很高,另一方面也对专门从事学术研究的学界人士提出了更高的要求。

随着国家文物局对“尕日塘秦刻石”的认定,此次学术争鸣中的几个争议焦点已有了确切结论。不过,对于这方石刻的研究与保护,尚有许多工作要做。据悉,国家文物局已组织青海省文物部门,会同中国社会科学院考古研究所、中国文化遗产研究院、国家文物局考古研究中心、北京大学考古文博学院等单位,制定了《青海省环扎陵湖、鄂陵湖2026—2028年考古工作方案》。一是围绕扎陵湖、鄂陵湖周边区域开展系统专项考古调查,进一步摸清各个时期考古遗存的分布与保存状况,着力构建该区域史前至历史时期的考古学文化谱系,为探讨刻石形成的历史背景提供更多考古实证。二是加强多学科合作,协调专业单位组建联合团队,深入开展考古学与历史学、文献学、文字学、环境学、地质学等相关学科合作研究,进一步了解环湖区域的环境演变、人地关系、资源与生业等方面情况,多维度阐释秦汉时期疆域治理与探索开发青藏高原的历史进程。

调查工作现场

谈及在扎陵湖、鄂陵湖一带开展考古调查的必要性,侯光良表示,从石刻文字来看,还需要向前行进一定距离才能到达采药地点。根据这一提示,前行数十千米,可以到达古人认为乱泉如麻的河源——星宿海一带,不排除昆仑采药队一路上采集植物、药物,并留下其他石刻的可能。王子今也希望通过对石刻所在地和周边地区的进一步考古调查,获得更多有关秦代文化遗存、交通道路、停宿条件以及250秦里范围内前代及同时代遗址的信息。

作为自然科学学者,侯光良认为,在对石刻研究的多学科联合攻关中,自然科学大有用武之地。例如,在2000余年前,五大夫翳一行刻石时,当时的地层状况如何?采药队于秦始皇卅七年三月己卯到此,这一时节高原腹地如何正常行路?存世千载,石刻地点是否曾被扎陵湖淹没过?这些问题都需要通过地质学、古气候学、水文学研究一一破解。未来他也将继续围绕石刻当时所处的自然环境,以及五大夫翳一行可能采用的路线是什么、五大夫翳一行最终的可能目的地在哪里等相关问题进行探索。

胡耀飞希望未来能有更多学术刊物和著作成为“尕日塘秦刻石”研究的表达阵地。“如20世纪五六十年代《文学遗产》编辑部给李煜词的讨论提供发表平台并编辑论文集,就是一个很好的榜样。”他说。

尕日塘坡地2号陡坎

对于刻石的保护,国家文物局将以原址保护为基本原则,指导青海省文物行政部门组织高水平科研机构,深入识别刻石风险因素,系统保存周边景观环境,科学制定刻石保护方案,编制保护规划,并审慎论证建设保护设施的必要性与可行性,择机以适当的形式开放。

“考虑到河源的神圣性,可以将石刻保护与黄河文化相结合,建立以石刻为主的黄河文化、河源文化展示馆。”侯光良进一步表示,“由于石刻意义重大,引起全国人民的关注与兴趣,建议在保护工程到位后,与三江源国家公园的自然教育与体验相结合,适当开发河源朝圣或河源探秘体验,将石刻地点作为一个重要节点,对外适度展示,既能为铸牢中华民族共同体意识服务,也能宣传博大精深的黄河文化。”

中国社会科学报记者 班晓悦

(本版图片均由国家文物局提供)